※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

- 定期試験で過去問を

最大限に活用する方法 - 出題傾向の見抜き方と、

効率的な復習の進め方 - 過去問からわかる「記述・計算・

図解」問題の対策方法

- 「テスト勉強、教科書を全部覚えないといけないの?」

- 「何を優先して復習すればいいのか

わからない」

そんなふうに、薬学部の定期試験対策に

不安を抱えている方は少なくありません。

ですが安心してください。

実は過去問を正しく分析・活用することで効率よく点数を伸ばす勉強法が見えてきます。

薬学部の試験は毎年似たような形式・範囲から出題されることが多く、出題傾向さえつかめれば、時間の無いなかでも教科書すべてを網羅しなくても戦えるからです。

本記事では、以下の流れで「過去問を

使った試験対策法」をご紹介しています。

- 出題パターンの見抜き方

- よく出るテーマの重点復習法

- 出題形式が変わっても対応できる

理解力のつけ方 - 記述対策に効くアウトプット練習法

筆者自身、薬学生時代にさまざまな勉強法を試し、学年上位から留年ギリギリまで

幅広い成績を経験しました。

その中で見えてきた、「限られた時間でも

結果を出すためのポイント」を余すことなくお伝えします。

読み終えるころには

過去問を使って「何を」

「どこまで」「どう勉強すればいいか」がスッキリ整理できるはずです。

定期試験の勉強を効率的に行うための

方法については

こちらの記事でも詳しく解説しています。

【薬学部】定期試験に合格する3つの鉄則

【薬学部】定期試験に合格する3つの鉄則

なぜ薬学部では過去問が重要なのか?

大学の定期試験には「独特の傾向」があります。

その傾向こそが、過去問を活用すべき最大の理由です。

- 定期試験は過去問と似た問題が多い

- 教員ごとの出題傾向がハッキリしている

- 上手く対策できれば、時間がない中で効率よく得点源を狙える

傾向がつかめれば、試験対策がはかどります!

出題傾向が毎年似ている

薬学部の試験問題は年によって多少の違いはあれど、出題される範囲・形式に一定のパターンがあることがほとんどです。

なんでかというと

教員は論文執筆や学会準備など本業が多忙で、試験作成に十分な時間を割けないことがほとんどだからです。

そのため、過去問を活用して試験問題を

作成するケースが多いのです。

出題者(教員)のクセが反映される

- 「この先生は計算問題が多い」

- 「この教科は語句の穴埋めが中心」

など、 教員ごとに出題のクセがあることも特徴です。

それを見抜くには、教科書やレジュメを

見るよりも過去問をチェックするのが

手っ取り早いです。

つまり「本番でどのように出題されるか」は、過去問で予想できるのです。

先生によっては過去問を

そのまま出してきます。

(素晴らしい!)

限られた時間の中で効率良く勉強できる

薬学部の試験はとにかく範囲が広く、

すべての内容を完璧に覚えるのは至難の業です。

そのため、限られた時間で高得点をとる

ためには「出るところ」に絞った対策が

不可欠です。

「でも、どこが出るかなんて分からないよ…」

そんなときにこそ、

過去問が頼りになります。

過去問を分析することで、

次のような傾向が見えてきます

- 毎年のように出題される

頻出テーマ - 出題されやすい単元や形式

(記述・選択など) - 教員ごとの出題パターンやクセ

これらを押さえることで、

「覚えるべき内容の優先順位」が明確に

なり、無駄のない効率的な勉強ができます。

過去問は単なる練習問題ではなく、試験範囲を絞り込む羅針盤のような存在です。

過去問活用法①|まずは出題傾向を読み取る

数年分を一気に並べて見る

最低でも3年分は用意しておきましょう。

出題形式や内容を見比べて

以下のポイントをチェックします

- どの単元がよく出ているか

- 選択式か記述式か

- 計算問題の有無

- 出題パターンは毎年似ているか

この時点では、問題を

解かなくてもOKです。

「頻出のテーマ」

「出題形式」を見抜くことが目的です。

たまーに例外はありますが

多くの科目で、同じ教員が作った過去問はどこかしら似通った所があるはずです。

よく出る問題にはマークや付箋を

繰り返し出題されているテーマは、

得点源になりやすい重要ポイントです。

そのため、過去問を解きながら

次のように工夫しておきましょう。

- 同じ単語・テーマが毎年のように

登場 - 形式を少し変えて出題されている

- 複数の科目でまたがって出題される

「あ、この問題また出てる!」

と思ったら、迷わず印をつけてください。

印をつけた問題は、復習時にこんな風に

活用すると良いです。

- 優先的に見直す

- 解き方や根拠をしっかり言語化する

- 類題を自作して演習してみる

こうした積み重ねが、試験当日に

「この問題、見たことある!」という

安心感につながります。

印をつけた箇所は確実に

得点できるようにしておきましょう。

過去問活用法②|頻出箇所を集中的に復習する

出題率の高い単元をピックアップ

薬学部の定期試験では、特定の単元が毎年のように出題される傾向があります。

2〜3年連続で出ている単元は、

「鉄板テーマ」として最優先で対策すべきポイントです。

「まずどこから手をつければいいの?」

という人は、以下のような感じで出題頻度の高い項目から攻めましょう!

(あくまで一例です。)

| 科目名 | 頻出テーマ |

|---|---|

| 薬理学 | 自律神経系(交感・副交感の薬) |

| 生化学 | 糖代謝、クエン酸回路 |

| 薬剤学 | 薬物動態パラメーター(Cl, Vd, t½) |

定期試験では、同じテーマでも出題のされ方が年ごとに異なることがあります。

選択式だった問題が記述式になったり、

図解や計算を伴う問題に変化することも

多いです。

そのため、単なる暗記にとどまらず、

仕組みや背景まで理解したうえで応用できる力を養うことが重要です。

- 同じテーマでも、毎年「問われ方」が変わることあり

- 記述・計算・図解問題いずれの

パターンでも対応できるよう準備を!

選択問題だけ解けても、

記述で説明できなかったら意味がないです!

ノートや教科書に「過去問チェック欄」を作ろう

過去問を解いていく中で、出題された項目に印をつけて記録しておくと

後から復習する際に「何を重点的に見直せばいいか」が一目で分かります。

特に頻出テーマには★マークやチェック欄を設けておくのがおすすめです。

- 出題された年度・回数

- 出題形式(記述、計算、選択式など)

- 正答率(自分が解けたかどうか)

ノートへ記録する際は、

以下のように記録していきます。

記録の一例(ノート欄イメージ)

| 単元名 | 出題回数 | 形式 | 自分の理解度 |

|---|---|---|---|

| クエン酸回路 | 3回 | 記述 | ◎ |

| 糖代謝 | 2回 | 計算 | ◯ |

| 電子伝達系 | 2回 | 図解 | △ |

| アミノ酸代謝 | 1回 | 記述 | ◯ |

こうして見える化しておくと、復習すべき場所がすぐ分かって便利です!

出題されやすいところを確実に取りこぼさない工夫が、試験対策の要になります。

「復習に力を入れすぎて、テスト範囲が終わらない!」

偏った範囲ばかり勉強していても、試験までに範囲が終わらず失敗してしまうこともあります。

そこで、復習するタイミングについて解説した記事がこちらになります。

薬学生の勉強効率UP!最適な復習スケジュールとは

薬学生の勉強効率UP!最適な復習スケジュールとは

過去問活用法③|記述でも対応できるよう備える

単語の暗記→仕組みの理解へ

過去問に出た内容を覚えるだけでは、出題形式が変わったときに対応できません。

そこで重要になるのが、

- 「なぜその知識が必要か」

- 「他とどう関係するか」

といった背景まで含めた理解です。

高得点を狙うには用語の丸暗記だけでなく、流れや目的を理解することが不可欠です。

- なぜ必要か

- 何に関与するか

- 他とどう違うか・どうつながるか

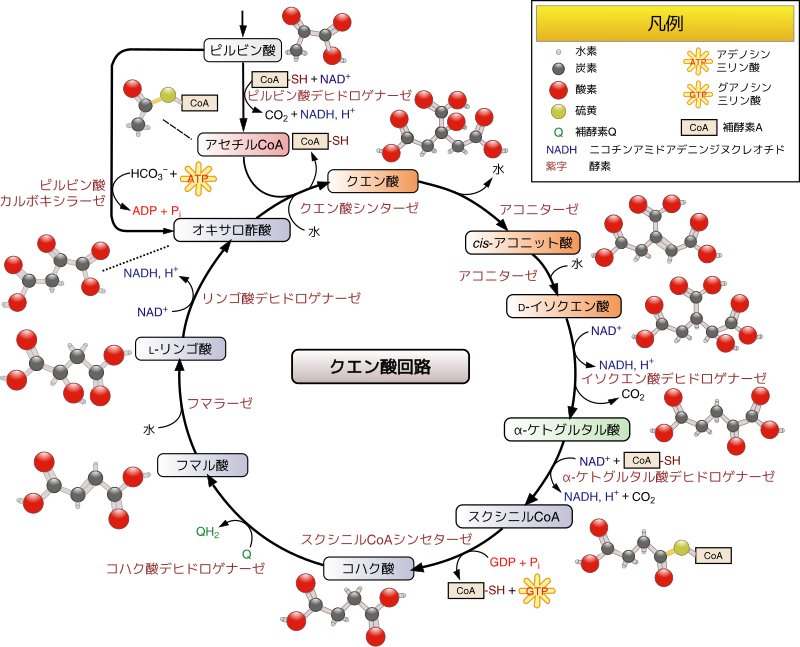

例えば、生化学の「クエン酸回路」の仕組みについて深堀します。

- なぜ重要?

➡ エネルギー(ATP)を効率よく生み出すため - 何が起きる?

➡ ピルビン酸からアセチルCoAが入り、NADHやFADH₂、ATPを産生 - 他とどうつながる?

➡ 電子伝達系へとつながり、

最終的に酸素消費とATP合成へ

1つ1つの反応を覚えるより、全体のつながりを意識すると定着しやすいです!

こうした「背景」や「流れ」を理解しておくと、図解問題や記述問題にも強くなります!

説明トレーニングをしておく

試験で記述問題に対応するには、「自分の

言葉で説明する力」を養うことが大切です。

暗記しただけでは、本番でうまく書けないこともあります。

そこでおすすめなのが、説明トレーニングです。

日々の勉強に取り入れてみましょう。

- ノートに要点を自分の言葉で書き出す

➡自分の言葉で図や流れを整理 - 友人や家族に説明してみる (いなければ声に出して話すだけでもOK )

➡ 理解が浅い部分に気づける - 声に出して要点を話す習慣をつける (スマホに向かって1分で説明録音でもOK!)

➡ 試験本番の記述にも対応しやすくなる!

たとえ一人で勉強していても、ノートやスマホに説明を書いてみるだけで効果がありますよ!

例えば、生化学で頻出の「クエン酸回路」の場合は

どのような流れで説明トレーニングを行うか見ていきましょう。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

まず、ノートへ「クエン酸回路」の要点を大まかにまとめると

- アセチルCoAがオキサロ酢酸と

結合してクエン酸ができる - クエン酸が回路の中で代謝されながらNADH、FADH₂、ATPが作られる

- 最終的にオキサロ酢酸に戻り、

回路が循環する

「クエン酸回路」について説明してみると次のようになります。

「アセチルCoAがオキサロ酢酸と結合してクエン酸ができ、それが回路の中で代謝されながらNADH、FADH₂、ATPが作られる。最終的に出発地点のオキサロ酢酸に戻り、回路が循環する。」

人に説明できると、本当に理解できてる証拠です!

こうしたアウトプットを繰り返すことで理解が深まり、記述問題への対応力もアップします。

記述問題の対策には時間がかかります。

自分が想定していたよりも時間がかかった結果、試験勉強の計画が狂ってしまいかねません。

そういった悲劇を防ぐためにも、早めから試験勉強を始めておくのがオススメです。

次の記事で、「定期試験の勉強はいつから始めるべきか」について詳しく解説しています。

薬学部のテスト勉強、いつから始めるのが正解?

薬学部のテスト勉強、いつから始めるのが正解?

まとめ|過去問を制す者が薬学部試験を制す

薬学部の定期試験では、「出そうなところ」を見抜いて、効率よく勉強することが大切です。

そのためには、過去問の活用がとても役に立ちます。

薬学部の定期試験対策に

おいて、過去問は「戦略の

ヒント」です。

特に意識してほしいポイントは次の3つです

- よく出る単元は早めにチェックする

- 出題された問題の形式にも慣れておく

- 自分の言葉で説明できるようにしておく

教科書を最初から最後まで全部覚えようとすると、時間も体力も足りません。

だからこそ、「よく出るところ」を重点的に復習することが大事なのです。

過去問を味方につけて、安心して試験に

のぞみましょう!

勉強をずっと続けていると疲れがどんどんたまってくると思います。

次の記事では、私自身が利用していた息抜きするためのグッズを紹介しています。

どうやってテスト勉強中のストレスを紛らわせようか迷っている人はチェックしてみてください。

リラックスグッズ 大学生におすすめ6選!疲れを癒す必須アイテム

リラックスグッズ 大学生におすすめ6選!疲れを癒す必須アイテム

少し先の話ですが、試験が終わったら

教科書を手放すチャンスです!

試験が無事に終わった後は、「この教科書、もう使わないかも…」と思うこともありますよね。

でも――

- 「捨てるのはもったいない…」

- 「本棚がぎゅうぎゅうで片づかない…」

- 「後輩に譲る予定もない…」

そんなあなたにぴったりなのが、教科書の買取サービスです。

薬学部ならではの専門書は、意外と高値で買い取ってもらえることもあります!

(新しい物ほど高く売れやすいです!)

不要物を処分するだけでなく、ちょっとしたおこづかい稼ぎもできて一石二鳥です。

「使い終わった教科書をスッキリ処分したい!」という方は、下記の記事をチェックしてみてくださいね。

薬学部の教科書を賢く処分|売却の完全ガイド

薬学部の教科書を賢く処分|売却の完全ガイド

以上、「薬学部の定期試験対策は過去問が命」という話題でした!